News

-

-

10 e 16 marzo 2022 – Proiezione del film INDIANARA

Documentario

Un film di Aude Chevalier-Beaumer e Marcelo Barbosa, Brasile, Durata: 84 minuti

Versione: in brasiliano con sottotitoli in italiano e in inglese.

Indianara, rivoluzionaria bigger-than-life, conduce con il suo gruppo la lotta per la sopravvivenza delle persone transgender in Brasile.

Realizzato durante la tumultuosa presidenza di Michel Temer, nel periodo in cui Marielle Franco venne uccisa a sangue freddo, Indianara offre il ritratto di una donna incredibile, una specie di Gena Rowlands incapace di accettare un «no» come risposta e in grado di prendersi cura dell’umanità e della decenza per tutti. Un ritratto della condizione sociale di una comunità emarginata dalla società, che lotta contro l’intolleranza sullo sfondo del Brasile attuale.

| giovedì 10/03/2022 | ore 20:30 | Multisala Teatro/Mignon/Ciak, Mendrisio |

| mercoledì 16/03/2022 | ore 20:40 | Cinema Otello, Ascona |

Dopo la proiezione del film, segue un dialogo tra Gabriela Giuria, responsabile sviluppo progetti Fondazione Diritti Umani, e l’attivista queer Chiara Spata, ricercatrice indipendente di studi di genere.

Prezzo biglietto: per tutti CHF 12.-

Età consigliata: da 12 anni

-

Le questioni irrisolte della guerra al terrorismo

Il diritto internazionale, con tutta la sua complessità, non è ancora sufficientemente efficace

Pubblicato da Naufraghi.ch di Lucia Greco

Il problema della definizione di terrorismo internazionale

Nel dominio del diritto internazionale, il contrasto al terrorismo ha assunto un approccio di tipo settoriale. Numerose sono infatti le convenzioni che regolano determinate fattispecie, dal dirottamento degli aerei, alla presa degli ostaggi, alla sicurezza della navigazione marittima, fino al terrorismo nucleare. Non esiste tuttavia una convenzione generale che regoli la materia. Il tentativo del Comitato istituito nel 1996 dall’Assembla Generale delle Nazioni Unite, di elaborare tale convenzione generale contro il terrorismo, si arenò infatti innanzi al mancato accordo tra gli Stati sulla definizione di terrorismo internazionale. Il maggiore ostacolo che ancor oggi si impone al consenso tra le parti, riguarda l’esclusione da tale definizione di atti di violenza attuati contro obiettivi legittimi alla luce del diritto internazionale umanitario in tempo di conflitto armato, ovvero contro i cosiddetti obiettivi militari, le caserme, le armi o altri bersagli bellici. Ulteriori punti di scontro riguardano l’esenzione pretesa da alcuni Stati degli atti di violenza perpetrati in lotte di liberazione nazionale e del terrorismo di stato. Nondimeno, una serie di dichiarazioni, convenzioni e risoluzioni internazionali susseguitesi nel tempo hanno contribuito a delineare una definizione di terrorismo generalmente condivisa. A livello europeo la direttiva 2017/541 fornisce ad esempio una dettagliata lista di reati di terrorismo. Iil tentativo di redigere una convenzione generale resta comunque incompiuto.

Terrorismo: un crimine internazionale?

Il terrorismo internazionale è considerato dunque un “treaty crime”, cioè un crimine oggetto di repressione da parte di convenzioni, e non da parte del diritto internazionale generale. Riprova di ciò è la mancata inclusione del terrorismo tra i crimini di competenza della Corte Penale Internazionale, la quale è appunto competente nel giudicare i cosiddetti crimini internazionali, ovvero il genocidio, i crimini contro l’umanità, l’aggressione e i crimini di guerra. A tal proposito, resta oggetto di dibattito la decisione interlocutoria del 2011 del tribunale speciale per il Libano. Quest’ultimo, incaricato da una risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU di perseguire i reati correlati all’assassinio di Rafiq al-Hariri secondo la legge libanese, ha infatti affermato, contravvenendo all’opinione prevalente, che gli atti di terrorismo che presentino elementi di transnazionalità, e che quindi coinvolgano più di un paese, se commessi in tempo di pace possono qualificarsi quali crimini internazionali alla luce del diritto internazionale consuetudinario.

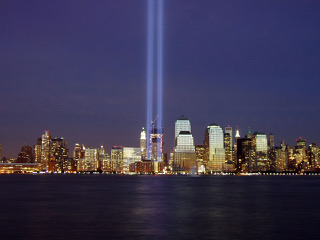

11 settembre 2001: le convenzioni internazionali non sono sufficienti

All’indomani degli attacchi dell’11 settembre, con la risoluzione 1368 del 12 settembre 2001 il Consiglio di Sicurezza si inserì quale protagonista nel contrasto al terrorismo internazionale, affermando per la prima volta in modo ufficiale che considerava questi attacchi, così come qualunque atto di terrorismo internazionale, una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale. Segue un’ulteriore risoluzione fondamentale, la 1373 del 28 settembre 2001, che estende a tutti gli Stati membri ONU gli obblighi di contrasto al finanziamento al terrorismo previsti dalla convenzione in materia del 1999. Quest’interventismo del Consiglio di Sicurezza risponde alla necessità di fronteggiare situazioni emergenziali a livello internazionale per le quali le Convenzioni sarebbero risultate insufficienti in quanto ratificate da un numero limitato di Stati.

Perché è importante raggiungere un accordo erga omnes [applicabile a intere categorie di persone, ndr] in merito alla definizione di terrorismo internazionale?

I sistemi di tutela dei diritti umani, come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e il Patto internazionale sui diritti civili e politici, si sono spesso dovuti confrontare con violazioni commesse dagli Stati, nonché connesse con le sanzioni adottate dal Consiglio di sicurezza e giustificate dagli obblighi positivi a carico degli Stati di proteggere la popolazione dagli atti di terrorismo. Per evitare di incorrere in violazioni ripetute di diritti umani, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha in più occasioni ribadito che le leggi e le politiche antiterrorismo devono essere circoscritte ai reati che corrispondono alle caratteristiche riconducibili alla lotta al terrorismo internazionale come identificate dal Consiglio di Sicurezza nella risoluzione 1566 del 2004. Quest’ultima definisce “terroristici” quegli atti criminali, in particolare quelli diretti contro i civili, che abbiano l’intento di causare morte o lesioni gravi, o la presa di ostaggi allo scopo di seminare terrore tra la popolazione o un gruppo di persone, con lo scopo di intimidirle o costringere un governo o un’organizzazione internazionale a compiere un atto o ad astenersi dal farlo. Al contrario, l’adozione di definizioni eccessivamente ampie di terrorismo in apposite leggi nazionali volte a contrastarne il fenomeno pone il rischio, laddove tali leggi e misure limitino il godimento dei diritti e delle libertà, di violare i principi di necessità e proporzionalità che disciplinano l’ammissibilità di qualsiasi restrizione ai diritti umani. Molte perplessità, in questo senso, ha destato l’adozione nel giugno 2021 della legge federale svizzera che ha ampliato le misure di polizia per la lotta al terrorismo. La definizione nebulosa di terrorismo contenuta in tale legge, infatti, ha creato i presupposti per un’applicazione arbitraria di sanzioni che potrebbero risultare in violazioni dei diritti umani, determinando un pericoloso precedente a livello internazionale.

-

19 Agosto 2021 | La giornata internazionale per l’aiuto umanitario, e un ricordo a Gino Strada

Di Letizia Pinoja

“Spero che si rafforzi la convinzione che le guerre, tutte le guerre sono un orrore. E che non ci si può voltare dall’altra parte, per non vedere le facce di quanti soffrono in silenzio.”

Gino Strada, “Pappagalli verdi: cronache di un chirurgo di guerra”, Feltrinelli, 1999

Quest’anno – in data il 19 agosto, in cui si celebrala giornata internazionale dedicata all’aiuto umanitario – le Nazioni Unite hanno deciso di commemorare le vittime delle crisi umanitarie causate dal cambiamento climatico.[1] Infatti, gli allarmi lanciati negli ultimi mesi da esperti scientifici e attivisti per il clima inducono a pensare che i conflitti armati generati dai cambiamenti climatici non faranno altro che aumentare. In questi giorni si sente spesso parlare dell’Afghanistan, paese al collasso. Spesso però si dimentica di menzionare che anche le conseguenze del cambiamento climatico hanno avuto un ruolo fondamentale in questa guerra: l’emergenza di lotte etniche per la scarsità delle risorse porrebbe fine ad ogni speranza di un futuro pacifico.[2]

Di questo rischio ne era ben cosciente Gino Strada, al quale dedichiamo un pensiero in questo giorno di commemorazione. Ed è proprio sull’Afghanistan che Strada si è espresso prima di lasciarci: “Ho vissuto in Afghanistan complessivamente 7 anni: ho visto aumentare il numero dei feriti e la violenza, mentre il Paese veniva progressivamente divorato dall’insicurezza e dalla corruzione. Dicevamo 20 anni fa che questa guerra sarebbe stata un disastro per tutti. Oggi l’esito di quell’aggressione è sotto i nostri occhi: un fallimento da ogni punto di vista.”[3] Non è però tutto un fallimento. Anzi, grazie alla sua dedizione e al suo coraggio, si stima che una persona su sei abbia ricevuto cure mediche nei vari centri ambulatoriali di Emergency, totalizzando più di 7 milioni di persone curate in 22 anni di presenza sul territorio.[4]

“Gli ospedali e lo staff di Emergency – pieni di feriti – continuano a lavorare in mezzo ai combattimenti, correndo anche dei rischi per la propria incolumità: non posso scrivere di Afghanistan senza pensare prima di tutto a loro e agli afghani che stanno soffrendo in questo momento, veri “eroi di guerra”: Testimoniava Gino Strada nel suo ultimo intervento al La Stampa qualche giorno fa.[5] Il suo animo buono l’ha sempre spinto a non arrendersi davanti ai pericoli pur di salvare vite umane perché, come disse lui un giorno: “Curare i feriti non è né generoso né misericordioso, è semplicemente giusto. Lo si deve fare.”

In questa giornata dedicata a tutti coloro che si battono e si sono battuti per alleviare le sofferenze delle crisi umanitarie, è allora giusto includere Gino, insieme a tutto lo staff di Emergency e al popolo afghano, a quelli che lui stesso ha definito “veri eroi di guerra”.

Fotografia © https://www.emergency.it/gino-strada-chirurgo-fondatore-emergency/

[1] https://www.worldhumanitarianday.org/front

[2] https://berghof-foundation.org/news/climate-and-conflict-as-a-vicious-cycle-the-case-of-afghanistan

[3] https://www.lastampa.it/topnews/lettere-e-idee/2021/08/13/news/cosi-ho-visto-morire-kabul-1.40594569

[4] https://www.emergency.it/cosa-facciamo/afghanistan/

[5] https://www.lastampa.it/topnews/lettere-e-idee/2021/08/13/news/cosi-ho-visto-morire-kabul-1.40594569

-

12 Agosto 2021 | Giornata internazionale della gioventù

Di Letizia Pinoja

Ogni anno il 12 agosto si celebrano i giovani di tutto il mondo. Lo scopo è quello d’incitare una migliore presa di coscienza e implementazione dei loro diritti fondamentali.[1]

Quest’anno il focus si è posato sul sistema alimentare mondiale, e su come, senza la partecipazione attiva dei giovani, la sua trasformazione verso un mondo più equo e sostenibile non sarà fattibile.[2] Come dichiarato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, i giovani sono la nostra unica risorsa per migliorare l’avvenire dell’umanità e, per questo motivo, vanno ascoltati e inclusi nei processi decisionali.[3]

Ma è proprio a livello di sicurezza alimentare che i giovani costituiscono la categoria più vulnerabile. Fra gli obiettivi sostenibili dell’Agenda 2030 vi è quello di porre fine alla fame nel mondo.[4] Tuttavia, negli ultimi anni l’insicurezza alimentare ha ricominciato a crescere. Nel 2020, 149 milioni di bambini di età inferiore ai 5 anni erano sottosviluppati, 45 milioni troppo magri per la loro altezza, mentre che 39 milioni di bambini erano in sovrappeso. Più in generale, 3 miliardi di persone nel mondo, bambini compresi, non hanno potuto nutrirsi in modo sano.[5]

Fra le cause di questa crescente insicurezza alimentare vi sono gli effetti del cambiamento climatico. Eventi atmosferici anomali come inondazioni e incendi distruggono i raccolti e compromettono la fertilità dei terreni. L’aumento delle temperature favorisce l’emergenza di malattie e parassiti negli allevamenti e nei raccolti.[6]

Nelle ultime settimane la Svizzera, come il resto dell’Europa, è stata teatro di eventi climatici estremi quali forti piogge, grandine e inondazioni. I danni sono ingenti ma un paese ricco come la Svizzera riuscirà a far loro fronte.[7] La situazione è però diversa per i paesi più poveri del mondo: la condizione economica già fortemente precaria è messa a dura prova dalle catastrofi ambientali che attanagliano le loro terre, le quali, a loro volta, incrinano la sempre più incerta sicurezza alimentare della popolazione. Per di più, i paesi con un rischio di carestia e/o malnutrizione più elevato sono coloro che generano il minor tasso di anidride carbonica.[8]

Ed è quindi questo uno dei messaggi della giornata internazionale della gioventù di quest’anno: la gioventù mondiale deve unirsi e lottare insieme per un futuro più prospero ed equo. Per poterlo fare, deve venir data la parola ai giovani, devono essere interpellati e inclusi nei processi decisionali. Il movimento globale lanciato con lo sciopero per il clima ne è la dimostrazione:[9] la gioventù mondiale non starà in silenzio di fronte alla distruzione del loro futuro. E i governi non possono che ammirarla e ascoltarla.

Photo credits: © LaRegione https://www.laregione.ch/cantone/ticino/1369836/il-prossimo-sciopero-per-il-clima-sara-contro-l-inquinamento-bancario

[1] https://www.un.org/development/desa/youth/world-programme-of-action-for-youth.html

[2] https://www.un.org/development/desa/youth/iyd2021.html

[3] https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2021/08/YouthDay.French.pdf

[4] https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home.html

[5] https://www.unicef.ch/it/lunicef/attualita/comunicati-stampa/2021-07-12/welthunger-steigt-wegen-pandemiejahr-drastisch-copy

[6] https://theecologist.org/2020/aug/21/climate-change-and-global-hunger

[7] https://www.laregione.ch/cantone/ticino/1527523/grandine-danni-genini-perdite-agricoltura-piogge-franchi-sem-maltempo

[8] https://www.weforum.org/agenda/2019/08/climate-change-is-causing-hunger-in-some-of-the-worlds-poorest-countries-and-those-most-at-risk-are-the-least-to-blame/

-

30 Giugno 2021 | Giornata mondiale contro la tratta di esseri umani – L’esperienza di Valerie Debernardi, in prima linea per difendere le vittime della tratta di esseri umani

Di Letizia Pinoja

Parlare di tratta di esseri umani nel 2021 può apparire obsoleto. Tuttavia, la tratta di esseri umani è una pratica ancora molto presente nella nostra società: secondo i dati delle Nazioni Unite, oggi 40 milioni di persone ne sono ancora vittime.[1] A tal proposito l’Agenda 2030 ha fra i suoi Obiettivi per uno Sviluppo Sostenibile quello di sradicare la tratta e lo sfruttamento di esseri umani.[2] Ma cosa si intende per tratta di esseri umani e perché è importante parlarne?

Un fenomeno mondiale

La tratta di esseri umani è considerata una forma di schiavitù moderna che si manifesta in quattro forme principali. Lo sfruttamento a fini sessuali è la pratica più conosciuta e implica la prostituzione forzata, la produzione e la rappresentazione pornografica sotto costrizione. Le donne sono le principali vittime di questa tratta.

Un altro importante sistema di sfruttamento è quello della manodopera nei settori agricolo, edile, alberghiero e del personale domestico. Spesso si tratta di migranti da paesi a basso reddito che accettano condizioni di vita e lavoro precarie poiché pur sempre meglio della disoccupazione nei loro paesi d’origine.[3] I trafficanti di esseri umani approfittano infatti della vulnerabilità delle loro vittime.[4] Le traggono in inganno con false promesse per un futuro migliore nel paese di destinazione. Anche in questo caso, le donne sono più colpite degli uomini dalla tratta.

Il traffico di organi umani costituisce il terzo tipo di sfruttamento. Le vittime, il più delle volte spinte dalla miseria, si vedono costrette a vendere i propri organi in condizioni igienico-sanitarie precarie. Il diritto internazionale vieta tuttavia la vendita di organi e tessuti umani, anche quella di organi “non indispensabili” o con il quali ne basta uno per vivere (per esempio i reni) per evitare qualsiasi tipo di abuso e costrizione.[5]

Infine, la precarietà può spingere le persone a dare in adozione i propri figli in cambio d’infime somme. Quest’ultima pratica – la tratta di minori – racchiude varie modalità e scopi abominevoli quali l’adozione illegale,[6] il matrimonio forzato, la pedopornografica, la prostituzione infantile, far commettere reati a bambini e adolescenti o costringerli a elemosinare.[7]

“Neanche la Svizzera è esente dalla tratta di esseri umani”

Nel 2018 il Global Slavery Index stimava che nel nostro paese 14’000 persone fossero vittima della tratta di esseri umani.[8] Una cifra esorbitante che dimostra come le persone richiedenti d’aiuto – più di 300 nel 2020, un record assoluto per la Confederazione – costituiscano solo la punta dell’iceberg.[9] A tal proposito Valerie Debernardi – ex stagista alla Fondazione Diritti Umani e attualmente praticante legale presso lo studio legale Peter & Moreau di Ginevra – ci ha parlato dei sempre più numerosi casi di denuncia di tratta di esseri umani nell’ambito del personale domestico. “È importante sottolineare che la tratta di esseri umani è un problema anche in Svizzera. Se ne parla poco e ci sono pochi casi portati davanti al tribunale federale. Ginevra in questo è pioniera”.

Infatti, è proprio con lo studio legale ginevrino per cui lavora che Valerie partecipa al caso di un gruppo di donne originarie delle Filippine. Si tratta perlopiù di donne impiegate come personale domestico da missioni diplomatiche, che non vengono pagate per il lavoro svolto, lavorando così “gratuitamente” per i diplomatici e trovandosi costrette a lavorare parallelamente per altri datori di lavoro, cumulando in questo modo orari di lavoro impossibili da sostenere. I corpi diplomatici beneficiano di un permesso di soggiorno speciale – la carta di legittimazione – il quale copre anche il loro personale di servizio. Quest’ultimo dettaglio è stato il motivo per il quale ci è voluto così tanto tempo prima che le vittime si ribellassero.

“Alcune donne hanno vissuto in condizione di vera e propria schiavitù per oltre vent’anni. Temevano di perdere il diritto di restare in Svizzera e quindi non poter garantire la sopravvivenza delle proprie famiglie nei paesi d’origine. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’imposizione alle donne di pagare i contributi della cassa malati. Certe donne vivono con 50-100 franchi al mese. Potersi permettere l’assicurazione sanitaria è letteralmente impossibile. Quest’ultimo affronto ha dato loro il coraggio di chiedere aiuto ai sindacati e denunciare a livello penale, grazie ai loro legali, la situazione di schiavitù in cui si trovavano”.

Valerie ci tiene a precisare che “non sono solo i diplomatici stranieri ad essere coinvolti nella tratta di esseri umani. Non sono poche le famiglie svizzere che assumono personale di servizio, tate e badanti vittime della tratta di esseri umani e approfittano della loro vulnerabilità per sottopagarle e sfruttarle”.

Gli strumenti di lotta

Attualmente il traffico di esseri umani è punibile ai sensi dell’articolo 182 del Codice Penale Svizzero.[10] Inoltre, la Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del Consiglio d’Europa, ratificata nel 2013 dalla Svizzera,[11] “è cruciale nel lavoro di protezione delle vittime di tratta” ci dice ancora Valerie, “l’articolo 14 prevede il rilascio di un permesso di soggiorno in Svizzera per le vittime della tratta. Questo costituisce un incentivo a denunciare le situazioni di schiavitù. Permette di interrompere il circolo vizioso in cui troppo spesso si trovano le vittime.”

Infine, la Svizzera lotta contro la schiavitù moderna attraverso il suo impegno nell’Alleanza 8.7. Essa è un’alleanza mondiale di paesi e organizzazioni internazionali che, attraverso diversi gruppi di lavoro, intende smantellare il sistema internazionale che favorisce e permette lo sfruttamento e la tratta di esseri umani.[12]

Anche a livello individuale è possibile agire e contribuire alla fine della schiavitù moderna, e la giornata mondiale contro la tratta di esseri umani esiste per ricordarcelo. Innanzitutto, e come sottolineato da Valerie, è fondamentale rendersi conto che il problema esiste anche in Svizzera. Questo primo passo è la chiave per diventare più vigili nel riconoscere potenziali vittime. Ogni individuo che si rende conto della situazione di sfruttamento può aiutare la vittima a richiedere aiuto. Spesso le vittime sono sotto stretta sorveglianza dei loro aguzzini. Anche solo mettendo a disposizione il proprio telefono per contattare gli aiuti, si potrebbe aprire un varco verso la libertà e la giustizia.

Di seguito i contatti delle organizzazioni attive in Svizzera per la tutela delle vittime della tratta di esseri umani:

https://piattaforma-tratta.ch/

https://www.fiz-info.ch/it/FIZ-Angebot

https://www4.ti.ch/dss/dasf/uap/dlav/servizio-lav/

[1] https://traite-des-etres-humains.ch/

[2] https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html

[3] https://www.skppsc.ch/it/temi/violenza/traffico-di-esseri-umani/

[4] https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/asyl/menschenhandel.html

[5] https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/medizin-und-forschung/transplantationsmedizin/internationale-zusammenarbeit-transplantationsmedizin/organhandelskonvention.html

[6] https://backtotheroots.net/ueber-uns/

[7] https://www.skppsc.ch/it/temi/violenza/traffico-di-esseri-umani/

[8] https://www.globalslaveryindex.org/2018/data/maps/#prevalence

[9] https://traite-des-etres-humains.ch/

[10] https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/it#a182

[11] https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2013/94/it

[12] https://www.alliance87.org/

Immagine © CC Flikr/ILO/J. Aliling

-

18 Luglio: Giornata Internazionale di Nelson Mandela

Di Letizia Pinoja

“Nessuno nasce odiando i propri simili a causa della razza, della religione o della classe alla quale appartengono. Gli uomini imparano a odiare, possono anche imparare ad amare, perché l’amore, per il cuore umano, è più naturale dell’odio”

Nelson Mandela, Lungo cammino verso la libertà. Autobiografia, 1995

Nella sua lotta per porre fine al regime segregazionista sudafricano, Mandela si è battuto per cambiare la società globale e renderla più giusta e inclusiva. Egli ha creduto fermamente nell’uguaglianza e nella dignità di ogni essere umano. Soprattutto, è stato un fervente sostenitore del dialogo e della solidarietà fra parti diverse, anche opposte.

La pandemia di Covid-19 non ha fatto che accentuare le persistenti ineguaglianze nella nostra società.[1] L’esplosione del movimento #BlackLivesMatter in seguito alla morte, per mano della polizia statunitense, di George Floyd nel maggio del 2020 ne è un tragico esempio.[2] Sul continente Europeo, il supporto elettorale guadagnato da partiti tendenti a posizioni di estrema destra, e l’aumento delle segnalazioni di casi di discriminazione razziale dimostrano come discorsi populisti siano sempre più apprezzati dalla popolazione.[3]

In Svizzera, la diversità e lo scambio interculturale non sono più percepiti come arricchenti e interessanti, bensì vi è una tendenza a percepirli come una minaccia identitaria.[4] Sono sempre più i casi di discriminazione razziale nei media, nei discorsi pubblici e politici verso cui, in modo molto preoccupante, è aumentata la tolleranza e la condivisione.[5] Casi di profiling razziale da parte della polizia, battute razziste, discriminazioni nella vita quotidiana basate sulle presunte origini di una persona, diventano sempre più frequenti e accettati dalla società. [6]

In questi giorni si stanno tirando le somme degli Europei di calcio 2020. Essi sono stati teatro di rivendicazioni politiche – come nel caso delle proteste LGBTQIA+ nella partita Germania contro Ungheria – e di prese di posizione contro il razzismo – il supporto al movimento Black Lives Matter dimostrato dai giocatori inginocchiatisi a inizio partita. Le critiche a queste espressioni di solidarietà sono però l’ennesima dimostrazione di come le discriminazioni razziali e omofobe sono ancora troppo presenti nella nostra società. Il Mandela Day non è quindi solo una ricorrenza. È importante celebrare Nelson Mandela per ricordarsi che l’amore per il prossimo non può essere messo in dubbio da fobie e pregiudizi; e questo per il bene comune della società, per la democrazia e i diritti fondamentali di ogni persona, indipendentemente dalle origini del proprio cognome o il colore della pelle.

Approfondimenti:

https://www.lospiegone.com – “Ricorda 1918: l’eredità di Nelson Mandela”

Immagine: © Nelson Mandela Foundation / Matthew William

[1] Commissione federale contro il razzismo – Episodi di razzismo trattati nell’attività di consulenza 2020, Prof. Avv. Nora Refaeil – https://www.ekr.admin.ch/i148.html

[2] https://www.repubblica.it/esteri/2021/05/25/news/usa_un_anno_fa_la_morte_di_george_floyd_la_famiglia_alla_casa_bianca_oggi_celebriamo_la_sua_vita_e_stato_capace_di_camb-302790113/

[3] https://network-racism.ch/it/rappporto-sul-razzismo/index.html

[4] https://www.ekr.admin.ch/pubblicazioni/i827.html

[5] Commissione federale contro il razzismo – Episodi di razzismo trattati nell’attività di consulenza 2020, Martine Brunschwig Graf https://www.ekr.admin.ch/i342.html

[6] https://www.humanrights.ch/de/ipf/menschenrechte/rassismus/dossier/rassistisches-profiling/

-

26 giugno : giornata internazionale per le vittime della tortura

Le organizzazioni non governative stimano che siano più di 50.000 le vittime ancora registrate ogni anno

Tortura, una parola agghiacciante che sembra appartenere ai secoli scorsi. E’ invece un atto tuttora presente in molti Stati del mondo, praticato in sordina con il fine di estorcere confessioni attraverso la sofferenza fisica e psichica. La tortura è un crimine sancito dal diritto internazionale, presente nella Dichiarazione Universale dei Diritti umani, secondo la quale “nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura, a trattamenti o a punizioni crudeli, inumani o degradanti”. Non solo, ma è anche oggetto della Convenzione contro la tortura, entrata in vigore nel 1987 e ratificata, ad oggi, da più di 160 Paesi. Purtroppo tutte le organizzazioni non governative che sorvegliano e lottano per il rispetto dei diritti umani sono concordi nel denunciare la pratica della tortura anche in Paesi firmatari della Convenzione : stimano infatti che siano più di 50.000 le vittime registrate ogni anno.